Историю делают люди; в биографиях конкретных личностей отражаются эпохальные исторические события. В героизме прошлого мы черпаем силы для нынешних и будущих поколений. Мы не сомневаемся, что великий всенародный подвиг воинов и тружеников тыла, защитивших нашу Родину и все человечество от угрозы фашистского порабощения, не будет забыт никогда.

В суровые годы Великой Отечественной войны, рабочие, крестьяне, служащие, студенты и вчерашние школьники стали пехотинцами, танкистами, артиллеристами, летчиками, моряками, разведчиками, связистами, саперами, полевыми медиками. Это в полной мере относится к студентам, преподавателям и сотрудникам Академии: призванные в действующую армию, они воевали на всех фронтах Великой Отечественной — от Заполярья до Кавказа, от Поволжья до Бранденбурга.

Великие битвы под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге, прорыв ленинградской блокады, дерзкие партизанские рейды, освобождение Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики и стран Восточной Европы и, наконец, взятие Кенигсберга, Вены, Праги и Берлина — все это вехи биографий наших ветеранов.

В одном ряду с участниками войны стоят ветераны трудового фронта. Женщины и подростки заменяли мужчин, ушедших на войну: пахали, сеяли, убирали урожай, работали на оборонных предприятиях, собирали металлолом и лекарственные растения, выхаживали раненых в госпиталях — все для фронта, все для победы!

Ратные и трудовые подвиги ветеранов Академии отмечены самыми высокими правительственными наградами, включая «Золотые звезды» Героев Советского Союза, ордена Ленина, Красного Знамени, Славы, Александра Невского, Богдана Хмельницкого, особо ценную для фронтовиков «солдатскую» медаль «За отвагу», а также боевые награды стран — участниц антигитлеровской коалиции.

Боевые и трудовые эпизоды из жизни наших ветеранов складываются во впечатляющую картину всенародного подвига. Наш долг — хранить и преумножать память о войне и вносить посильный вклад в создание исторически достоверного портрета славного поколения победителей.

Ветераны Академии

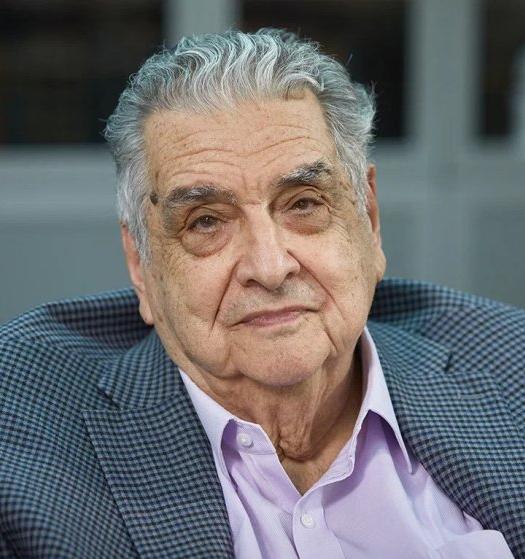

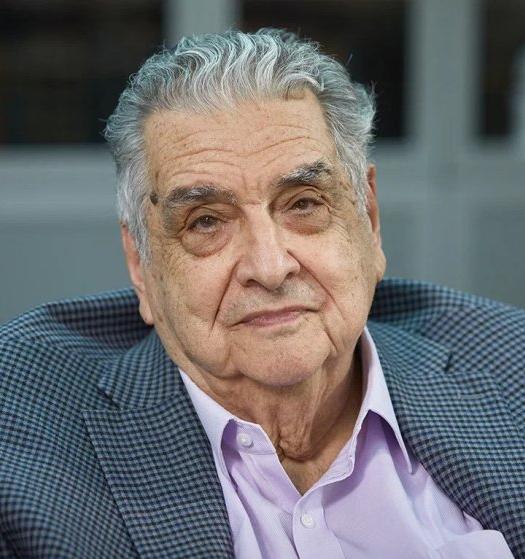

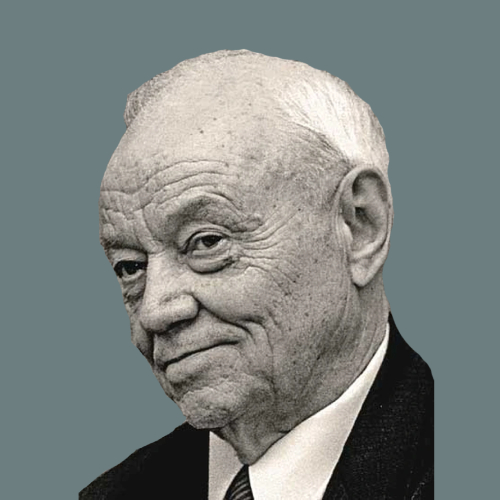

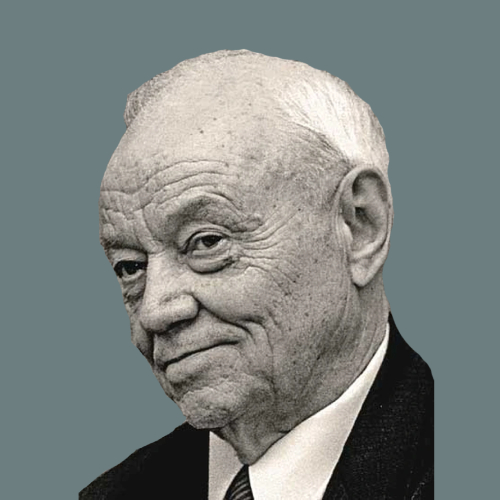

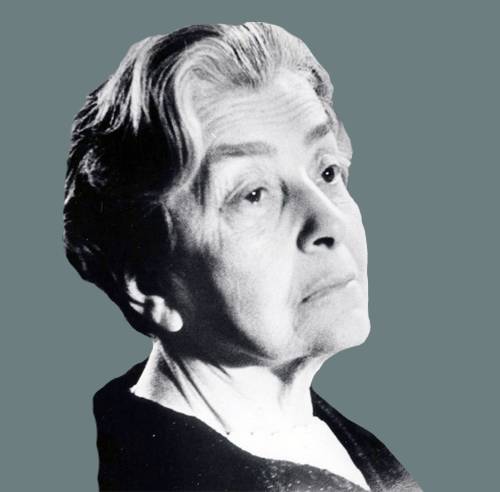

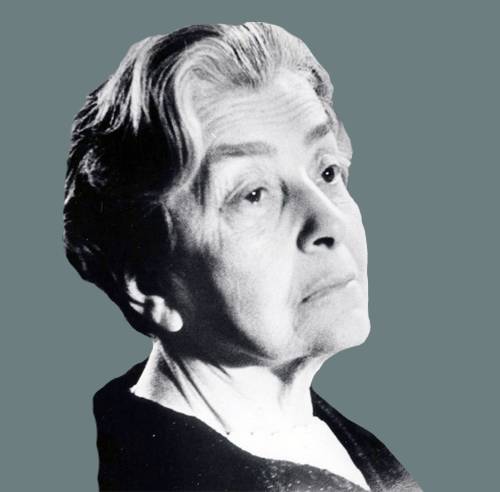

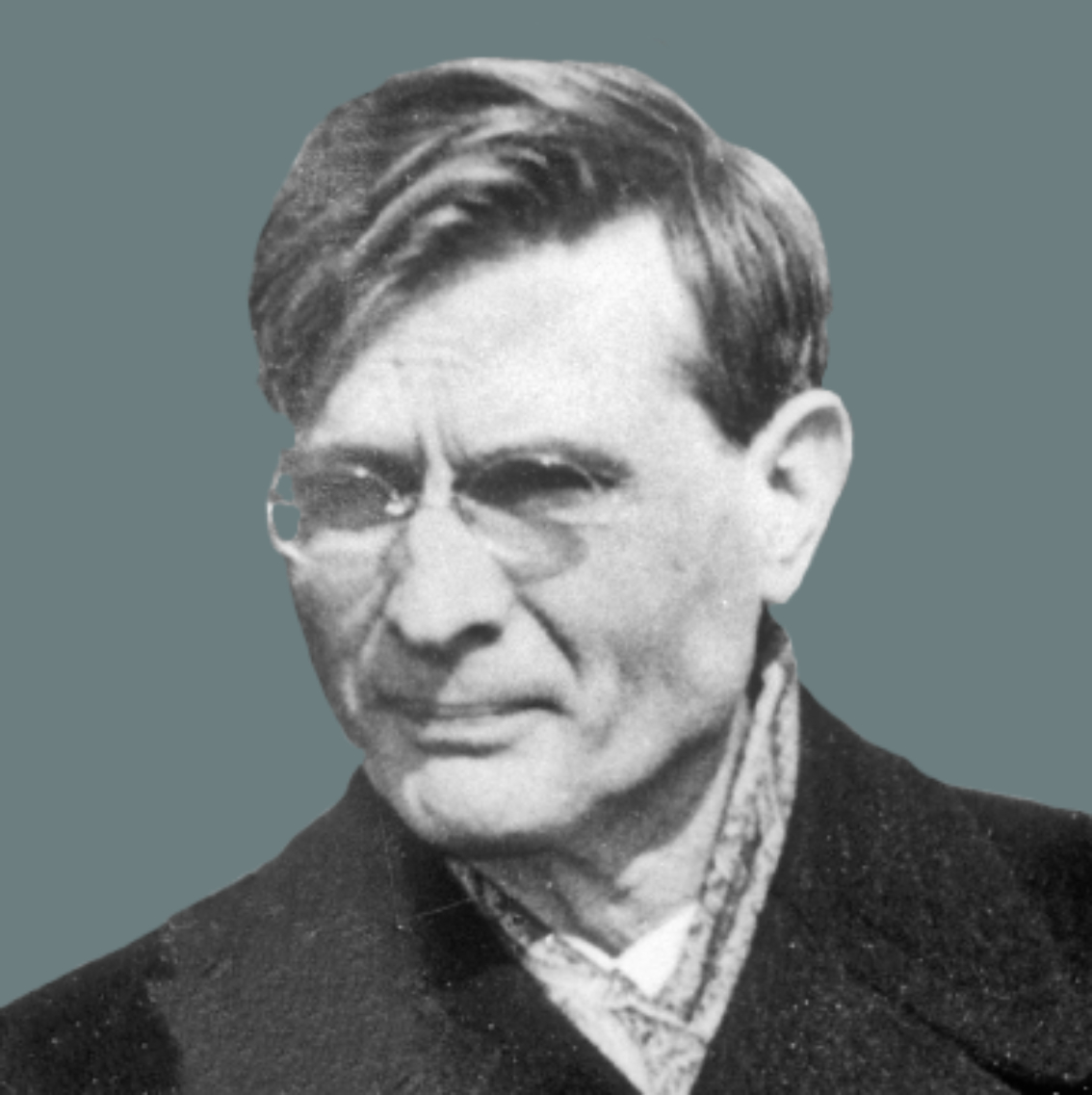

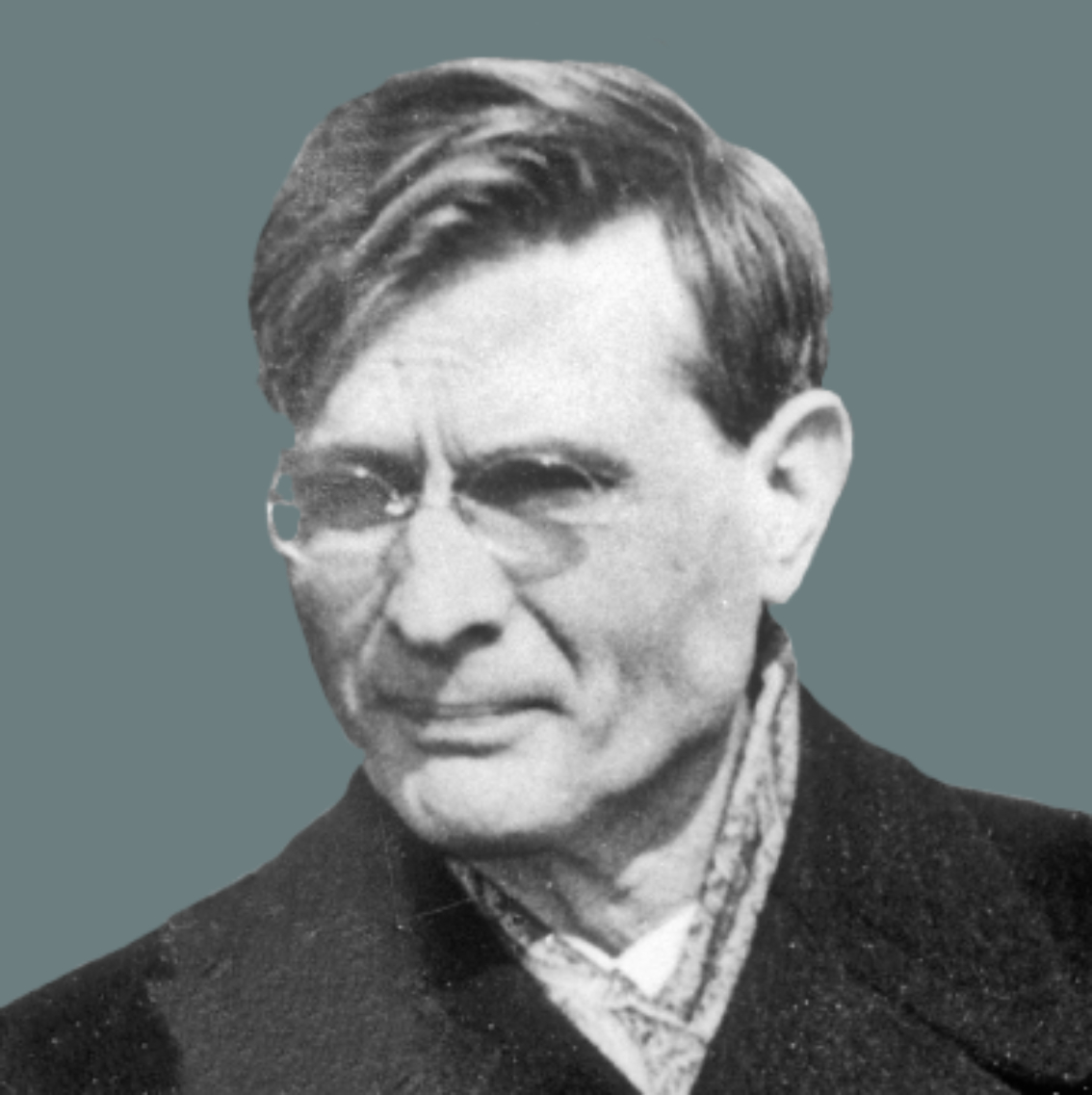

Абел Гезевич Аганбегян

Абел Гезевич Аганбегян

Абел Гезевич Аганбегян

Родился и раннее детство провел в Тифлисе (Тбилиси). В 1938 году отец Абела, венгерский коммунист Геза Гольд, работавший в сценарном отделе киностудии «Союздетфильм», по надуманному обвинению был осужден и расстрелян (полностью реабилитирован в 1955 году).

В 1940 году мать забрала Абела в Москву, а через год, в начале Великой Отечественной войны, 9-летний мальчик без семьи был эвакуирован в Алма-Ату, в детский дом, где находился до августа 1945 года. Затем Абел несколько лет жил в Берлине, где его мать работала переводчиком в Советской военной администрации.

В 1955 году А.Г. Аганбегян окончил общеэкономический факультет Московского государственного экономического института, а в 1958-м — заочную аспирантуру там же; защитил кандидатскую диссертацию. Затем работал в Государственном комитете СССР по вопросам труда и заработной платы экономистом, старшим экономистом, начальником сектора, заместителем начальника отдела; параллельно преподавал на кафедре политэкономии МГУ.

С 1961 года — заведующий сектором, заведующий лабораторией, заместитель директора, директор (с 1967 года) Института экономики и организации промышленного производства, расположенного в новосибирском Академгородке. В 1963 году стал доктором экономических наук, профессором, еще через год — член-корреспондентом, в 1974 году — действительным членом АН СССР.

Одновременно был одним из основателей экономического факультета Новосибирского государственного университета, где возглавлял кафедру политэкономии. Также возглавлял Объединенный ученый совет по экономическим наукам Сибирского отделения АН СССР и Научный совет по развитию зоны Байкало-Амурской магистрали, был заместителем председателя Научного совета по проблемам комплексного развития Сибири.

В 1985 году вернулся в Москву, где возглавил Комиссию АН СССР по изучению производительных сил и природных ресурсов; одновременно был академиком-секретарем Отделения экономики АН СССР. Являлся одним из ключевых экономических советников руководителя страны Михаила Горбачева в вопросах макроэкономики, эконометрики, организации производства и внедрения рыночных методов управления.

С 1989 по 2002 год — ректор Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР/Правительстве РФ (в настоящее время — РАНХиГС), затем заведующий кафедрой экономической теории и политики там же.

В разное время руководил секцией пропаганды экономических знаний Всесоюзного общества «Знание», был главным редактором популярного экономического журнала ЭКО, членом редколлегий журналов «Наука и жизнь», «Финансы и бизнес», «Экономика и управление» и «Экономическая политика». Автор и соавтор сотен научных публикаций, в том числе более 20 монографий, изданных в 12 странах мира.

Почетный президент Международной экономической ассоциации, иностранный член академий наук Армении, Болгарии, Великобритании и Венгрии, почетный доктор университетов Лодзи (Польша), Барселоны, Аликанте (Испания), Хейварда (США), Сеула (Корея), Кингстонского университета (Лондон) и Санкт-Петербургского университета управления и экономики.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени Дружбы Александра Невского и медалями «За доблестный труд» и Столыпина.

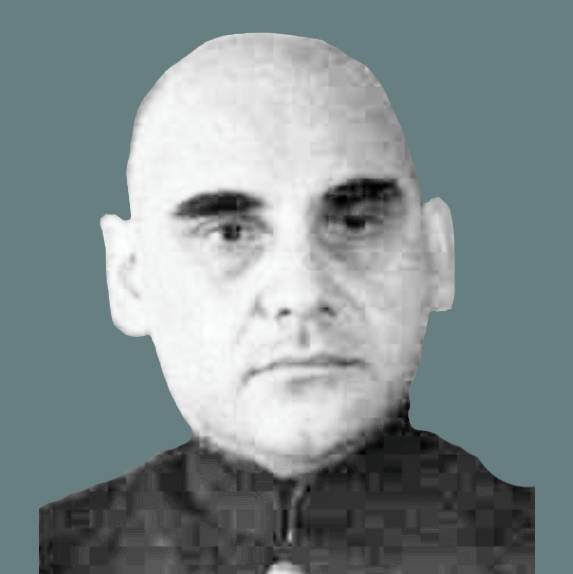

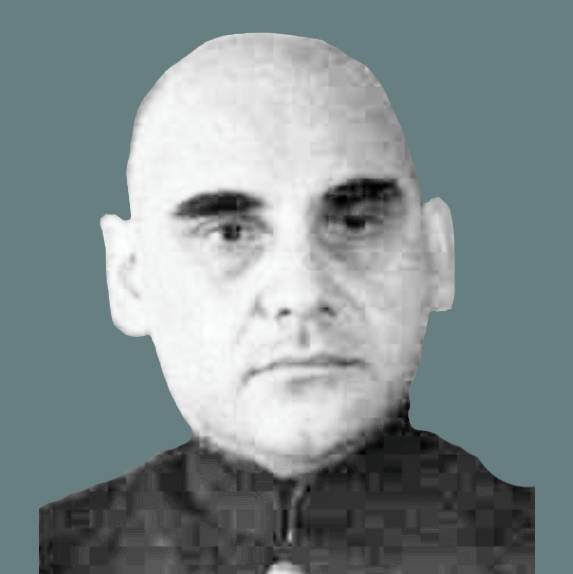

Яков Михайлович Агарунов

Яков Михайлович Агарунов

Яков Михайлович Агарунов

Родился в селе Еврейская Слобода Бакинской губернии (в настоящее время — поселок Гырмызы Гасаба Губинского района Азербайджана) в семье садовода. Учился в начальной госко-еврейской школе (нубохунда), в 1919 году окончил неполную среднюю русскую школу.

С 1920 года — комсомольский активист, освобожденный комсомольский работник и руководитель самодеятельного драмкружка. С 1925 по 1928 год учился на рабфаках Москвы и Баку, после чего работал в Кубинском и Бардинском уездных комитетах партии, а также заместителем ответственного редактора горско-еврейской газеты «Захметкеш», издаваемой в Дербенте (Дагестанская АССР).

С 1932 года — в аппарате ЦК Компартии Азербайджана. С 1934 года — редактор республиканской газеты «Коммунист» на горско-еврейском языке (другие названия — джуури и еврейско-татский язык) и одновременно заместитель директора Азербайджанского государственного издательства «Азернешр», где курировал издание всех книг на горско-еврейском языке.

С 1938 года — первый секретарь Городского района партии Баку, с 1939 года — Орджоникидзевского райкома партии (Сураханы, один из крупнейших нефтедобывающих районов Азербайджана и, соответственно, СССР), с 1941 года — секретарь Бакинского горкома партии по нефтяной промышленности. Отметим, что 1941 год стал пиком добычи нефти в республике — 23,5 млн тонн нефти.

В октябре 1942 года возглавил «десант» из 5 тыс. азербайджанских нефтяников, эвакуированных в Куйбышевскую (ныне — Самарская) область, и был назначен секретарем по нефтяной промышленности и энергетике Куйбышевского областного комитета ВКП(б).

Специалисты-нефтяники приехали из Азербайджана в Поволжье не с пустыми руками — были перевезены оборудование и материалы 9 буровых контор, нефтеразведочных и строительных трестов и баз, включая трубы и насосное оборудование демонтированного трубопровода Баку — Батуми.

Такая мощная ресурсная подпитка позволила «второму Баку» быстро нарастить объемы бурения, обустройства и добычи. Кроме того, была усилена централизация управления и концентрация ресурсов — сначала путем объединения добывающих трестов и управлений «Востокнефть», «Кинельнефть», «Жигулевскнефть», «Чапаевскнефть», «Ставропольнефть», «Бугурусланнефть» и «Бугуруслангаз» в предприятие «Куйбышевнефть», а затем, после присоединения нефтеперерабатывающих мощностей — в Куйбышевнефтекомбинат.

В результате к концу войны облик нефтяной промышленности Куйбышевской области радикально изменился. Так, добыча нефти за пятилетие (1940-1945 гг.) увеличилась в 4,7 раз, перешагнув рубеж 1 млн тонн нефти в год. Открыто 14 новых месторождений, объединенных в 4 промысла — Заборовский, Зольненский, Губинский и Похвистневский. Появился мощный перерабатывающий комплекс в виде двух НПЗ — Сызранского (созданного на базе заводов, эвакуированных из Одессы и Херсона) и Куйбышевского (вновь построенного на основе американского оборудования, полученного по ленд-лизу), а также Похвистневского газохимического предприятия по производству технического углерода (сажи), сырья для резиновой промышленности.

При этом Сызранский НПЗ был запущен в кратчайшие сроки (в июле 1942 года) и до конца войны дал 280 тыс. тонн бензина, 564 тыс. тонн мазута и 58 тыс. тонн пиролизного сырья. Куйбышевский НПЗ был пущен сразу после войны и сыграл большую роль в восстановлении разрушенного хозяйства западных регионов страны. Кроме того, в 1947 году было начато строительство крупнотоннажного Ново-Куйбышевского НПЗ.

Также в годы войны были построены два ремонтно-механических завода для обслуживания нефтяного оборудования; с целью подготовки квалифицированных кадров созданы два нефтяных техникума и нефтяной факультет Куйбышевского индустриального института.

Особо надо сказать о строительстве первого в СССР магистрального газопровода Бугуруслан — Похвистнево — Куйбышев — Красная Глинка протяженностью 186 км и объемом перекачки 220 млн кубометров газа в год. Труба, построенная за полтора года, позволила перевести на природный газ Куйбышевскую ГРЭС и Безымянскую ТЭЦ и обеспечить надежное и эффективное энергоснабжение 50 оборонных предприятий, включая крупнейший в стране и мире авиастроительный комплекс в поселке Безымянка. Помимо электростанций и промышленных предприятий, газ получили многочисленные социальные объекты (в том числе эвакогоспитали), а затем и жилой сектор Бугуруслана, Похвистнево, Кротовки, Кинели и Куйбышева.

Что касается Агарунова, то в конце 1947 года, после бурной «куйбышевской пятилетки», он вернулся на родину, на свою довоенную должность секретаря Бакинского горкома партии по нефтяной промышленности. С 1949 года — заведующий отделом партийных органов горкома, с 1950 года — в аппарате ЦК компартии Азербайджана. В 1949 году заочно окончил исторический факультет Бакинского педагогического института, в 1952 году — заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

В декабре 1952 года, на фоне антисемитской кампании, вызванной «делом врачей», по надуманным обвинениям переведен с партийной работы на хозяйственную, с существенным понижением — назначен заместителем директора конторы капитального ремонта скважин треста «Лениннефть». В 1955 году, после снятия всех обвинений, возвращен на партийную работу.

С 1956 года — директор треста «Бакхлебторг», с 1963 года — заместитель директора ВНИИ техники безопасности нефтяной промышленности. После выхода на пенсию в 1971 году продолжал заниматься творческой, общественной и публицистической деятельностью.

Агарунов — классик и фактический создатель горско-еврейской литературы, автор многочисленных стихов, пьес и переводов. Более того, он автор современного татского алфавита на основе латиницы, принятого в 1929 году решением 2-й Всесоюзной конференции по культурному строительству среди горских евреев. Автор «Большого словаря языка горских евреев (джуури-русский и русско-джуури словарь)», а также нескольких документальных книг, включая «Как создавалась татская литература» (1977), «Нефть и победа» (1991) и «Большая судьба маленького народа» (1995). Почетный нефтяник СССР. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и рядом медалей.

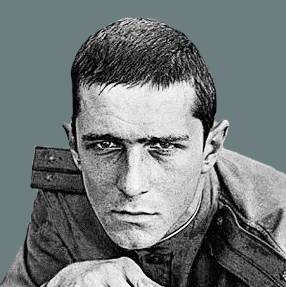

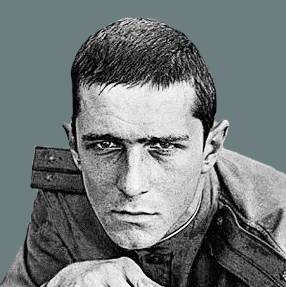

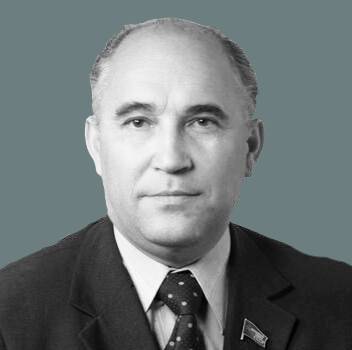

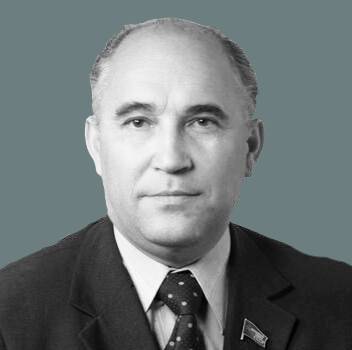

Александр Никифорович Аксенов

Александр Никифорович Аксенов

Александр Никифорович Аксенов

Родился в деревне Кунторовка Гомельской губернии (ныне в составе Ветковского района Гомельской области Белоруссии). Рано остался сиротой. В 1938 году окончил семилетнюю школу, в 1941 году — Гомельское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов».

В начале Великой Отечественной войны эвакуирован в Чкаловскую (Оренбургскую) область, где работал учетчиком тракторной бригады в колхозе «Пролетарская сила». В августе 1942 года мобилизован в Красную Армию, направлен в Чкаловское военное пехотное училище, которое окончил в январе 1943 года. Затем находился в действующей армии; участник Сталинградской битвы: командир отделения и взвода стрелковой дивизии. В марте 1943 года контужен и тяжело ранен; после излечения в госпитале комиссован как инвалид 2-й группы и демобилизован.

С августа 1943 года — заведующий начальной школой в Гавриловском районе Чкаловской области, затем секретарь райкома ВЛКСМ там же.

С 1944 года — на комсомольской работе в Белоруссии, в Барановичах и Гродно. 1953 года — второй и первый секретарь ЦК комсомола Белоруссии, с 1956 года — секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1957 году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

С 1959 года — заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белорусской ССР, с 1960 года — министр внутренних дел Белорусской ССР, с 1965 года — первый секретарь Витебского областного комитета Компартии Белоруссии, с 1971 года — второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии, с 1978 года — председатель Совета Министров Белорусской ССР, с 1983 года — посол СССР в Польше.

С 1985 года — председатель Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию; способствовал ослаблению цензуры, возобновлению показа игр КВН и появлению сверхпопулярных программ «Взгляд», «До и после полуночи», «Прожектор перестройки» и другие «перестроечных» телепередач. Снят с должности в апреле 1989 года после того, как в эфире программы «Взгляд» режиссер Марк Захаров сказал о необходимости «похоронить Ленина по-христиански».

Награжден орденами Ленина (четырежды), Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды), Славы III степени и Отечественной войны I степени, а также медалями.

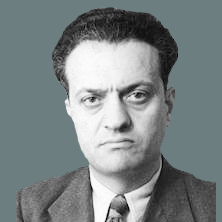

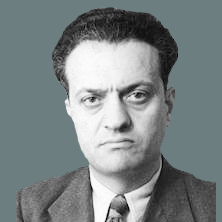

Георгий Федорович Александров

Георгий Федорович Александров

Георгий Федорович Александров

Родился в Петрограде в семье путиловского рабочего. Рано потерял отца, был беспризорником, затем воспитывался в Борисоглебском детдоме (Тамбовская губерния). С 1924 по 1930 год обучался в Тамбовской совпартшколе, одновременно работая инструктором Тамбовского губернского комитета комсомола, преподавателем обществоведения в тамбовской школе и заведующим Борисоглебской советской партийной школой.

После окончания в 1932 году знаменитого Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ) остался в аспирантуре вуза. В 1935 году стал кандидатом философских наук и доцентом, работал научным сотрудником, заведующим сектором, помощником директора по научно-исследовательской работе, и.о. декана философского факультета и ученого секретаря института. В 1936 году Г.Ф. Александрову было присвоено звание профессора, а в 1938 году в 30-летнем возрасте он защитил докторскую диссертацию по философии и возглавил кафедру истории философии МИФЛИ.

В 1938 году молодого профессора выдвинули на ответственную работу — он возглавил редакционно-издательский отдел Исполнительного комитета Коминтерна. Через год Г.Ф. Александров был назначен директором Высшей партийной школы, а еще через год — руководителем ключевого звена советской идеологической системы — Управлением пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В 1946 году Г.Ф. Александров стал академиком АН СССР.

Несмотря на большую занятость административной и преподавательской работой, Г.Ф. Александров активно занимался наукой: он вошел в авторский коллектив трехтомной «Истории философии» (1940-1942 гг.), а в 1946 году издал монографию «История западноевропейской философии». За эти труды автор был награжден Сталинскими премиями 1 и 2 степени. В 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны Г.Ф. Александров передал свою премию в Фонд обороны.

В 1947 году «История западноевропейской философии», несмотря на данную ей ранее высокую оценку, обсуждалась на двух научных дискуссиях, проходивших под руководством секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова. В ходе дискуссий была подвергнута острой критике не только непосредственно книга, но и общее положение дел на советском идеологическом фронте. В результате Г.Ф. Александров был освобожден от должности начальника Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) и переведен на академическую работу — он возглавил Институт философии АН СССР, параллельно с этим заведуя кафедрой истории философии Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) (в 1952 года — КПСС).

В 1954 году Г.Ф. Александров вернулся в руководство страны — был назначен министром культуры СССР, но ненадолго — уже в следующем году он с формулировкой «как не обеспечивший руководство Министерством культуры» был фактически сослан в Минск с существенным понижением статуса — на должность заведующего сектором диалектического и исторического материализма Института философии и права АН Белорусской ССР. В 1958-1959 гг. издает в Минске книги «История социологии как науки» и «История социологических учений. Древний Восток».

Азиз Мамед-Керим-оглы Алиев

Азиз Мамед-Керим-оглы Алиев

Азиз Мамед-Керим-оглы Алиев

Родился в селении Амамлы Александропольского уезда Эриванской губернии (ныне город Спитак в Армении) в семье торговца. В 1917 году с золотой медалью окончил Эриванскую гимназию, в 1918 году — первый курс Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге; будучи студентом, подрабатывал санитаром-дезинфектором в дезинфекционной бригаде по борьбе с тифом.

Прервал обучение из-за Гражданской войны, уехал в Азербайджан, где работал помощником доктора в селе Шахтахты Нахичеванского края. С 1923 года — делопроизводитель, заведующий общим отделом, секретарь Совета народных комиссаров (правительства) Азербайджанской ССР. С 1926 года — студент, затем аспирант и научный сотрудник кафедры диагностики медицинского факультета Бакинского государственного университета имени В.И. Ленина. В 1931 году защитил диссертацию и получил ученое звание кандидата медицинских наук, после чего возглавил Азербайджанский государственный медицинский институт. В 1937 году защитил докторскую диссертацию по теме «Экспериментальный нефрит», профессор.

С 1938 года — секретарь Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, с 1939 года — народный комиссар здравоохранения Азербайджанской ССР. В марте 1941 года избран секретарем ЦК Компартии Азербайджана, одновременно — председатель Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР.

В начале Великой Отечественной войны назначен членом Военных советов Бакинской армии ПВО и дислоцированной в Тебризе (Иран) 47-й армии; одновременно руководил Азербайджанским республиканским комитетом по обслуживанию больных и раненых.

В сентябре 1942 года, в разгар битвы за Кавказ, избран первым секретарем Дагестанского обкома ВКП(б); одновременно (до сентября 1943 года) был членом Военного совета 58-й армии Закавказского, а затем Северо-Кавказского фронта.

Дагестан во время войны был прифронтовым регионом и одной из баз Северо-Кавказского фронта (на пике, весной — осенью 1943 года, фронт объединял 8 общевойсковых и две воздушные армии) и Каспийской военной флотилии, состоявшей из 175 кораблей различных видов, отдельной авиаэскадрильи и береговых частей артиллерии, ПВО, связи и обеспечения. В Дагестане были сформированы несколько воинских соединений, включая прославленный 10-й гвардейский стрелковый корпус.

Еще одной важнейшей задачей для местных властей Дагестана была поддержка судоходства и морских перевозок по Каспию, включая перевалку в Махачкалинском порту ленд-лизовских грузов, поступавших в СССР по Трансиранскому маршруту. С точки зрения промышленного производства особую значимость имела устойчивая работа предприятий легкой и пищевой промышленности, заводов по производству боеприпасов, судоремонтных верфей и нефтегазовых промыслов.

В 1950 году Алиев окончил Высшие партийные курсы для первых секретарей обкомов Академии общественных наук при ЦК ВКП(б) и был назначен инструктором ЦК, а затем заместителем председателя Совета министров Азербайджанской ССР. В 1951 года «за сокрытие социального происхождения родителей» был снят с правительственной должности и назначен директором Института ортопедии и восстановительной хирургии, а затем — врачом поселковой больницы в Сабунчи, нефтепромысловый пригород Баку.

В 1954 году Алиев вернулся на должность директора Института ортопедии и восстановительной хирургии. С 1959 года — ректор Азербайджанского республиканского института усовершенствования врачей.

Заслуженный врач Азербайджанской ССР, Отличник здравоохранения СССР. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I-й степени, а также медалями.

Имел пятерых детей; старшая дочь Зарифа — супруга и мать президентов Азербайджана Гейдара Алиева и Ильхама Алиева.

Владимир Левонович Аллавердов

Владимир Левонович Аллавердов

Владимир Левонович Аллавердов

Родился в Баку. В армию призван в марте 1943 года со второго курса техникума. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах; освобождал Украину, форсировал Днепр. В феврале 1944 года под Николаевом (южная Украина) тяжело ранен; после длительного лечения комиссован и демобилизован по инвалидности.

Награжден орденами Отечественной войны I степени (дважды) и II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1950 году окончил строительный факультет Азербайджанского индустриального института. В 1952 году переехал в Москву; в строительном комплексе столицы прошел путь от мастера до управляющего трестом.

Участник строительства универмага «Детский мир», Кремлевского Дворца съездов, ЗИЛа, автозавода имени Ленинского комсомола («Москвич»), Центра международной торговли на Красной Пресне, Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Один из ключевых руководителей строительства олимпийских объектов — огромных гостиничных комплексов «Севастополь», «Космос» и «Измайлово» (10 тыс. мест — крупнейший отель в СССР и один из крупнейших в мире).

В Академии общественных наук при ЦК КПСС (затем — РАУ/РАГС) проработал 12 лет в должности заместителя проректора по строительству. Трудовая деятельность отмечена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени (дважды), а также премией Совета Министров СССР.

Иоганн Львович Альтман

Иоганн Львович Альтман

Иоганн Львович Альтман

Родился в городе Оргеев Кишиневского уезда Бессарабской губернии (ныне — районный центр Молдовы) в семье учителя. Учился в еврейской начальной школе (хедер), затем в неполной средней школе.

С 1914 года работал в фотоателье в Кишиневе, с 1916 года — в химико-фармацевтической лаборатории предприятия «Эрманс и Ко» в Баку. В 1917 году вступил в Красную гвардию, затем — в Красную армию. В 1918 году окончил Астраханские командирские курсы; участвовал в Гражданской войне в качестве командира взвода, был ранен.

После войны окончил Бакинский рабфак, работал в комсомольских и партийных органах в Баку, Тифлисе (Тбилиси) и Москве, затем служил в отделе печати Наркомата иностранных дел СССР.

В 1926 году окончил международное отделение советского права МГУ, после чего работал в Замоскворецком райкоме ВКП(б) и был редактором отдела партийной жизни «Рабочей газеты». В 1932 году окончил литературное отделение Института красной профессуры, затем работал заведующим сектором культуры Московского горкома партии и заведующим отделом литературы и искусства газеты «Известия».

Начиная с этого периода, активно занимался театро- и литературоведением, редактировал «Библиотеку мировой драматургии», был членом редколлегии журнала «Книга и пролетарская революция» и комиссии по драматургии, театру и кино Союза писателей СССР.

С 1936 года — редактор газеты «Советское искусство», с 1937 года — редактор нового журнала «Театр».

В начале Великой Отечественной войны пошел добровольцем на фронт, был редактором газеты «Уничтожим врага» 5-й, а затем 30-й армии Западного фронта и специальным корреспондентом газеты «Боевое знамя» 10-й гвардейской армии 2-го Прибалтийского фронта. Дважды ранен, контужен. В конце 1945 года демобилизован в звании подполковника.

С 1946 года — заведующий отделом Всероссийского театрального общества, с 1947 года — заместитель художественного руководителя по репертуару Московского государственного еврейского театра.

В 1949 году в ходе кампании по «борьбе с космополитизмом» был обвинен в «антипатриотической деятельности, подрывной работе в области театрального искусства и связях с сионистскими заговорщиками», за что был исключен из партии и Союза писателей. 5 марта 1953 года, в день смерти Сталина, арестован; через три месяца освобожден.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды и медалями.

Николай Семенович Андреев

Николай Семенович Андреев

Николай Семенович Андреев

Родился в селе Ковылино Чернявского района Белгородской области. Окончил Орловский финансово-экономический техникум, работал в сберкассе, заведовал финансово-хозяйственным сектором Ставропольского краевого комитета ВЛКСМ.

В первые месяцы войны учился на курсах комсомольских организаторов подпольной работы; овладевал основами диверсионного дела, формировал партизанские отряды.

В августе 1942 года Н.С. Андреев был назначен помощником комиссара восточной группы партизанских отрядов Ставропольского края. Группа действовала в окрестностях поселка Червленые Буруны Ногайского района Дагестанской АССР. В период до октября 1942 года совершил 8 диверсионных операций.

В конце 1942 года восточная партизанская группа была преобразована в 4-й партизанский полк 10-й гвардейской казачьей кавалерийской дивизии Северо-Кавказского фронта; Николай был назначен комсоргом полка. Вскоре полк совершил масштабный диверсионный рейд по тылам противника, нанеся серьезный урон немецкому гарнизону, расквартированному в селе Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского края; в ходе операции Андреев был тяжело ранен.

Участие Н.С. Андреева в партизанском движении отмечено орденами Отечественной войны I степени и Красного Знамени, медалями «Партизану Отечественной войны», «За оборону Кавказа» и рядом других наград.

После войны Н.С. Андреев в течение 40 лет (с 1951 по 1991 год) работал в Высшей партийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук, доцент, соавтор ряда учебных пособий по политической экономии. За плодотворную научно-педагогическую деятельность награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Осле выхода на пенсию Н.С. Андреев активно работал в ветеранской организации Российской академии управления, неоднократно избирался членом Совета ветеранов академии.

Умер в 1998 году в возрасте 80 лет.

Василий Михайлович Андрианов

Василий Михайлович Андрианов

Василий Михайлович Андрианов

Родился в поселке Песоченский Завод Жиздринского уезда Калужской губернии (ныне — город Киров Калужской области). С 1915 года работал учеником портного, батраком, железнодорожным рабочим. С 1924 года служил в Красной армии (на бронепоезде и артиллерийском складе). С 1925 года — председатель правления кредитного товарищества Бежицкого уезда (Брянская губерния).

В 1930 году окончил рабфак при Московском индустриально-педагогическом институте имени Карла Либкнехта и затем поступил в вуз, но вскоре оставил учебу в связи с переходом на партработу а Бауманском райкоме ВКП(б) г. Москвы и Вышневолоченском райкоме в Московской области. С 1932 года — инструктор Московского горкома партии (курировал железнодорожный, водный и общественный транспорт).

В 1937 году окончил три курса механико-математического факультета МГУ, но снова прервал учебу в связи с назначением первым секретарем Ковровского городского комитета партии (Владимирская область). В 1938 году — второй секретарь Сталинградского областного комитета ВКП(б), с января 1939 года — первый секретарь Свердловского областного и городского комитетов ВКП(б).

Под руководством Андрианова в одном из главных центров советской индустрии велось строительство новых и реконструкция действовавших предприятий черной и цветной металлургии и горнорудной промышленности. В частности, введены в эксплуатацию Ново-Тагильский металлургический и Среднеуральский медеплавильный заводы, Полуночное и Марсятское месторождения марганцевых руд.

В период Великой Отечественной войны Адрианов руководил мероприятиями по перестройке промышленности области на военное производство, а также по размещению и обеспечению огромного количества эвакуированных из западных регионов людей, предприятий, организаций и госпиталей. Внес большой вклад в организацию успешной работы крупнейших промышленных предприятий области (Уралмаш, Уралхиммаш, Уралвагонзавод, Нижнетагильский металлургический комбинат, Уральский алюминиевый завод, Верхнесалдинский металлургический завод, Уралэлектромедь и ряда других) по выпуску танков, танковых дизелей, самоходных артиллерийских установок и бронекорпусов, литью и прокату черных и цветных металлов.

С 1946 года — член Оргбюро ЦК ВКП(б) и заместитель начальника управления по проверке партийных органов ЦК ВКП(б), одновременно с этим — заместитель председателя Совета по делам колхозов Совета Министров СССР. С 1949 года — первый секретарь Ленинградского областного и городского комитетов партии. С 1953 года — заместитель министра государственного контроля СССР. В 1958 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, после чего занимался преподавательской и общественной работой.

Награжден орденами Ленина (четырежды), Отечественной войны I-й степени и медалями.

Иван Семенович Аношин

Иван Семенович Аношин

Иван Семенович Аношин

Родился в селе Шепелевка Балашовского уезда Саратовской губернии (ныне — в составе Турковского района Саратовской области) в крестьянской семье. С 1914 года работал пастухом и батраком. В 1917 году окончил двухклассную начальную школу, с 1919 года работал в местных органах власти и комсомольских организациях Балашовского уезда.

С 1926 года служил во внутренних и пограничных войсках; окончил службу политруком дивизиона. После демобилизации в 1929 году работал в Махачкалинском городском комитете ВКП(б) заместителем заведующего организационным отделом, затем заведующим культурно-пропагандистским отделом. В 1932 году окончил Институт подготовки кадров ЦК ВКП(б), после чего работал в Читинском горкоме партии. С 1935 года — секретарь партийного комитета Северной железной дороги (г. Вологда). В 1937 оду окончил экономический факультет Института красной профессуры по специальности «Преподаватель социально-общественных дисциплин», затем работал инструктором ЦК ВКП(б).

С 1938 года — первый секретарь обкома партии Автономной республики немцев Поволжья и Энгельсского горкома партии. С 1939 года — первый секретарь Башкирского обкома и Уфимского горкома ВКП(б).

С начала Великой Отечественной войны отвечал, помимо прочих задач, за прием и размещение крупных предприятий, эвакуированных из западных регионов страны. Всего в Башкирию были перебазированы 200 предприятий, включая такие крупные и стратегически значимые как авиазаводы, сформировавшие огромный Уфимский моторостроительный завод № 26, Одесский станкостроительный завод имени В.И. Ленина, Московский («Серп и молот») и Харцызский металлургические заводы, Рубежанский химический комбинат, Ленинградский «Красный треугольник», ярославская «Резинотехника» и ряд других.

Кроме того, в Башкирию переехали две военные академии, Наркомат нефтяной промышленности, Исполком Коминтерна, иновещание, Академия наук Украины с 18 институтами, 6 украинских театров, 17 военных училищ, 15 гражданских вузов, более 100 детских домов; также на территории республики были сформированы 63 эвакогоспиталя.

Еще одной задачей было развитие добычи, переработки и транспортировки нефти, которая, как известно, является стратегическим ресурсом, «кровью войны» (Башкирия — «второй Баку» — в тот период добывала и перерабатывала более 1,3 млн тонн нефти в год).

В январе 1942 года Аношин назначен начальником политотдела 43-й армии в звании полкового комиссара. В ноябре 1943 года окончил Курсы усовершенствования высшего политического состава при Военной академии имени М.В. Фрунзе. Участвовал в Ржевской битве, в Смоленской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской стратегических наступательных операциях.

По окончании войны — начальник политуправления Южной группы войск (сформирована на базе штаба 3-го Украинского фронта, дислоцирована на территории Болгарии и Румынии) и Московского военного округа, заместитель по политической части командующего Одесским военным округом (в тот период округом командовал «маршал Победы» Георгий Жуков), член Военного совета войск Дальнего Востока.

В 1955 году окончил Высшую военную академию имени К.Е. Ворошилова, после чего служил заместителем по политической части начальника Войск связи. В течение года был в командировке в Китае в качестве заместителя по политической части главного военного советника Народно-освободительной армии Китая, затем служил заместителем по политической части начальника Топографического управления Генштаба и старшим инспектором Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского Флота. Вышел в отставку в 1968 году в звании генерал-лейтенанта.

Автор мемуаров. Почетный гражданин города Энгельса (1989). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды (дважды), медалями.

Виктор Григорьевич Афанасьев

Виктор Григорьевич Афанасьев

Виктор Григорьевич Афанасьев

Родился в селе Актаныш Мензелинского кантона Татарской ССР (ныне – в составе Актанышского района Республики Татарстан) в крестьянской семье. В 1940 году с отличием окончил среднюю школу и вскоре был призван в армию; служил в военно-воздушных войсках, а затем в отделе военной контрразведки «Смерш» в 12-й воздушной армии (ВВС Забайкальского военного округа, штаб в Чите).

Находясь на военной службе, заочно окончил факультет истории Читинского педагогического института имени Н.Г. Чернышевского (1950 год, диплом с отличием), а затем заочную аспирантуру Московского областного педагогического института имени Н.К. Крупской.

В 1952 году демобилизовался из армии в звании капитана, в 1953 году защитил кандидатскую диссертацию по философии и приступил к работе в Челябинском государственном педагогическом институте в качестве старшего преподавателя, а затем заместителя директора по научно-учебной работе и заведующего кафедрой философии.

С 1960 года работал в Академии общественных наук при ЦК КПСС заместителем заведующего и заведующим кафедрой философии; в 1964 году защитил докторскую диссертацию.

С 1968 года – заместитель и первый заместитель главного редактора газеты «Правда». В 1972 году избран член-корреспондентом Академии наук СССР. С 1974 года - главный редактор журнала «Коммунист», с 1976 по 1989 год - главный редактор «Правды» (рекордсмен по длительности пребывания на этом ключевом идеологическом посту). Одновременно был председателем Союза журналистов СССР. В 1981 году избран действительным членом Академии наук СССР.

С 1990 года - и.о. академика-секретаря Отделения философии и права АН СССР, с 1992 года - главный научный сотрудник Отделения философии, социологии, психологии и права Российской академии наук.

Автор более 20 книг и около 500 научных работ. Лауреат Государственной премии СССР (1983) за учебник «Основы философских знаний». Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Владилен Сергеевич Афанасьев

Владилен Сергеевич Афанасьев

Владилен Сергеевич Афанасьев

Родился в Москве, в 1941 году окончил семилетку. В начале войны эвакуировался с семьей в Удмуртию, где работал на торфоразработках, в колхозной тракторной бригаде, на элеваторе. По возвращении в Москву работал на автозаводе имени Сталина на сборке автоматов ППШ в качестве отладчика и слесаря; в летние месяцы трудился на сельскохозяйственных работах в колхозах Подмосковья. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1950 году В.С. Афанасьев с отличием окончил Московский государственный экономический институт по отделению «Политическая экономия», затем преподавал в этом вузе. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию и начал преподавать в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1958 году стал научным руководителем аспирантов кафедры политической экономии АОН. В 1971 году получил ученую степень доктора экономических наук, в 1973-м стал профессором, в 1974-м — членом редколлегии журнала «Вопросы экономики», в 1978-м — заместителем заведующего кафедрой политической экономии АОН.

В.С. Афанасьев — автор более 100 книг и статей по экономической теории и истории экономических учений, основатель диономики — науки о двойственной природе экономических процессов и явлений. В настоящее время на пенсии.

Владимир Дмитриевич Баженов

Владимир Дмитриевич Баженов

Владимир Дмитриевич Баженов

Родился в городе Балашове Саратовской области, среднюю школу окончил в Армавире (Краснодарский край). С самого начала войны был призван в Красную армию. После окончания в январе 1942 года Краснодарского зенитно-артиллерийского училища в качестве командира огневого взвода зенитной батареи воевал в районе Демянска (Новгородская область) и под Сталинградом; с апреля 1943 года и до конца войны командовал зенитной артиллерийской батареей, с боями прошел Курскую дугу, Украину, Белоруссию и Прибалтику.

За время войны батарея Баженова сбила и подбила 97 самолетов противника; кроме того, зенитное подразделение, помогая стрелковым частям, неоднократно вело интенсивный огонь по наземному противнику — пехоте и танкам, подавляя вражеские огневые точки и срывая атаки немцев. Кроме того, летом 1944 года батарея Баженова успешно участвовала в танковом рейде по тылам противника.

В.Д. Баженов — кавалер двух орденов Александра Невского (эта офицерская награда вручалась довольно редко), трех орденов Отечественной войны и многих медалей, включая «За оборону Сталинграда», а также чехословацкими боевыми медалями.

После войны В.Д. Баженов окончил юридический институт, Высшую партийную школу при ЦК КПСС и аспирантуру ВПШ по кафедре философии. Длительное время работал в прокуратуре (в Боровске Калужской области и Майкопе) и партийных органах разного уровня (секретарь Майкопского городского комитета КПСС, секретарь партийного комитета ВПШ, ответственный сотрудник аппарата ЦК КПСС). Около 10 лет трудился преподавателем Академии общественных наук, заместителем заведующего кафедры философии. Автор и редактор ряда учебных пособий по философии. После выхода на пенсию возглавлял Совет ветеранов Российской академии государственной службы и Президентской академии.

За мирный труд награжден орденами Трудового Красного Знамени и Почета, медалью «За трудовое отличие». Почетный гражданин поселка Городище (Волгоградская область).

Михаил Иванович Барамия

Михаил Иванович Барамия

Михаил Иванович Барамия

Родился в селе Лесичине Зугдидского уезда Кутаисской губернии (ныне — в составе Чхороцкуского муниципалитета края Самегрело и Земо-Сванети, Грузия).В 1925 году окончил среднюю школу в городе Сенаки, в 1927 году — Кооперативные курсы при Закавказском коммунистическом университете имени 26 бакинских комиссаров в Тифлисе (Тбилиси), после чего работал в партийных органах в Сенаки, Тифлисе и Хоби.

С 1933 года — инструктор, заведующий сектором чайных районов ЦК Компартии Грузии, секретарь Цаленджихского райкома партии, первый секретарь Орджоникидзевского райкома партии г. Тбилиси. С 1938 года — первый секретарь Аджарского областного и Батумского городского комитетов КП(б) Грузии, с марта 1940 года — первый секретарь Абхазского областного и Сухумского городского комитетов партии.

Во время войны эта должность приобрела дополнительное значение, поскольку с лета 1942 (с начала битвы за Кавказ) Абхазия стала прифронтовым регионом.

С февраля 1943 года — второй секретарь ЦК КП(б) Грузии. На этом посту отвечал за тыловое обеспечение Закавказского фронта и Черноморского флота, базировавшегося в Батуми и Поти (11 общевойсковых, 2 воздушных и 1 саперная (инженерная) армии, 1 линкор, 5 крейсеров, 3 лидера, 14 эсминцев, 47 подводных лодок и вспомогательные суда). Важной заботой Барамии было также содействие военной промышленности (в Грузию были эвакуированы более 20 крупных предприятий, переориентированных на выпуск военной продукции), расширение посевных площадей и увеличение производства сельскохозяйственной продукции.

С 1947 года Барамия работал секретарем ЦК Компартии Грузии по сельскому хозяйству и заготовкам. В 1948 году заочно окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) и вновь назначен вторым секретарем ЦК Компартии Грузии.

В ноябре 1951 года арестован по «мингрельскому делу» в качестве руководителя «мингрельской националистической группы» и исключен из партии; через полтора года освобожден, полностью реабилитирован, восстановлен в партии и назначен министром сельского хозяйства и заготовок Грузинской ССР. С ноября 1953 года — директор виноградного совхоза объединения винодельческой и ликеро-водочной промышленности «Самтрест» в селе Напареули Телавского района (Кахетия, Алазанская долина). В 1955 году защитил диссертацию кандидата исторических наук на тему «Участие грузинского народа в борьбе за оборону Кавказа».

Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и медалями.

Александр Наумович Бахмутский

Александр Наумович Бахмутский

Александр Наумович Бахмутский

Родился в Белгороде в семье медицинских работников, окончил школу-семилетку и фабрично-заводское училище. С 1929 года — слесарь на Московском металлургическом заводе «Серп и молот». С 1933 — начальник спецотдела и секретарь парткома Московского завода «Динамо» имени С.М. Кирова, с 1937 года — первый заместитель наркома коммунального хозяйства РСФСР.

С 1938 года — заместитель председателя оргкомитета по Хабаровскому краю, заместитель председателя Хабаровского крайисполкома. В годы Великой Отечественной войны сыграл большую роль для развития производства в Хабаровском крае, включая добычу золота, вольфрама, молибдена и угля, выплавку стали, выпуск авиационного и дизельного топлива, а также военной продукции на заводах «Дальэнергомаш» (боеприпасы, запчасти для танков), «Дальдизель» (артиллерийские системы), Комсомольский судостроительный завод (военные корабли и подводные лодки), Хабаровский судозавод имени С.М. Кирова (боеприпасы, ремонт военных кораблей), Комсомольский авиационный завод (дальние бомбардировщики «Ил-4») и ряде других предприятий.

С апреля 1943 года — первый секретарь областного комитета ВКП(б) Еврейской автономной области. В военное время обеспечивал рост производства сельскохозяйственной и оборонной продукции, затем внес существенный вклад в социально-культурное развитие региона. В 1946 году выдвинул инициативу преобразования Еврейской АО в автономную республику (предложение поддержано не было).

В 1948 году окончил Курсы переподготовки первых секретарей обкомов Высшей партийной школы при ЦК ВКП(б).

В июне 1949 года постановлением Политбюро был снят с работы, а затем исключен из партии за «неискреннее поведение, непризнание политических ошибок и проведение в жизнь буржуазно-националистических взглядов». После этого работал начальником планово‑распределительного бюро аппаратного цеха Новочеркасского электровозостроительного завода имени С.М. Буденного.

В январе 1951 года вместе со всей бывшей партийно-хозяйственной элитой Еврейской АО арестован в рамках «Биробиджанского дела»; в период следствия находился в тюрьмах Москвы и Хабаровска. В феврале 1952 года Военной коллегией Верховного Суда СССР «за антисоветскую националистическую деятельность и разглашение государственной тайны» был приговорен к расстрелу; в апреле 1952 года высшая мера наказания заменена лишением свободы сроком на 25 лет с поражением прав сроком на 5 лет. Наказание отбывал в поселке Инта Коми АССР.

В декабре 1955 года Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила приговор в отношении Бахмутского и семи других фигурантов «Биробиджанского дела» по вновь открывшимся обстоятельствам (за отсутствием состава преступления). Вскоре Бахмутский вышел на свободу, был восстановлен в КПСС и получил работу в Москве.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» и «За победу над Японией».

Сергей Владимирович Бахрушин

Сергей Владимирович Бахрушин

Сергей Владимирович Бахрушин

Происходил из московской купеческой династии Бахрушиных. Начальное образование получил дома, затем учился в Императорском лицее памяти цесаревича Николая, который окончил с золотой медалью. В 1904 году окончил историко-филологический факультет МГУ, затем преподавал в университете в качестве приват-доцента и профессора.

Одновременно с 1910 года — членом, затем секретарь комитета прогрессивной группы гласных в Московской городской думе, с 1913 года — земский гласный от Москвы.

В 1931 году как участник «монархического заговора» в рамках «Академического дела» сослан в Семипалатинск; в ссылке работал в библиотеке, преподавал в педагогическом и геологическом институтах Семипалатинска. В 1933 году амнистирован и возвратился в Москву на должность профессора Института красной профессуры. Параллельно работал заведующим сектором истории СССР в Институте истории АН СССР.

Круг научных интересов — история Российского государства от Киевской Руси до новейших времен. Редактор и соавтор коллективных трудов «История Москвы», «Очерки истории СССР», «История дипломатии», учебников по истории СССР для высшей школы. Лауреат Сталинской премии I степени, член-корреспондент АН СССР, академик Академии педагогических наук, Заслуженный деятель науки Узбекской ССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Александр Васильевич Бачурин

Александр Васильевич Бачурин

Александр Васильевич Бачурин

Родился в селе Садовое Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне — Аннинский район Воронежской области). В 1937 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт и был принят на работу в Народный комиссариат (министерство) финансов СССР.

В июле 1941 года пошел добровольцем в армию, направлен на учебу в Московскую артиллерийскую академию, но вскоре был переведен в Харьковскую интендантскую академию, где прошел ускоренный курс подготовки офицеров-финансистов.

В конце 1941 года направлен начальником финансовой службы 25-й танковой бригады, громившей немцев под Москвой. Через год переведен на должность заместителя начальника финансового отдела по денежному довольствию войсковых подразделений в 5-ю гвардейскую танковую армию. Воевал на Курской дуге (в том числе, участвовал в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой), освобождал Харьков, правобережную Украину и Молдавию в ходе Корсунь-Шевченковской и Днепровско-Карпатской стратегических операций, Белоруссию (операция «Багратион»), Литву (Прибалтийская операция) и Восточную Пруссию.

В феврале 1945 году откомандирован в Народный комиссариат (министерство) обороны СССР для обобщения опыта финансирования армии и подготовки массовой демобилизации военнослужащих по завершению войны. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени и медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны (с декабря 1945 года) работал в Наркомате финансов СССР помощником министра и директором Научно-исследовательского финансового института. В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. С 1960 года — начальник отдела финансов и денежного обращения, затем заместитель председателя Госплана СССР («супер-министерство», главное экономическое ведомство страны).

Возглавлял созданную в ноябре 1965 года Межведомственную комиссию по вопросам перевода предприятий на новые условия планирования и экономического стимулирования — главный рабочий орган знаменитых «косыгинских реформ», существенно повысивших эффективность советской экономики. В состав комиссии входили заместители руководителей всех центральных экономических ведомств, по каждому направлению реформы действовали компетентными рабочие группы. Решения комиссии подлежали обязательному исполнению всеми хозяйственными и государственными органами СССР; так была обеспечена согласованная и эффективная работа всех экономических ведомств страны.

В 1968 году защитил докторскую диссертацию. Параллельно с работой в Госплане (с 1983 года) преподавал в Академии общественных наук при ЦК КПСС (в дальнейшем — РАУ/РАГС) в качестве профессора кафедры конкретной экономики и финансов и профессора-консультанта.

Автор многочисленных статей и научных публикаций по проблемам планирования, товарно-денежных отношений и управления народным хозяйством.

Умер в 2004 году в возрасте 90 лет.

Рэм Александрович Белоусов

Рэм Александрович Белоусов

Рэм Александрович Белоусов

Родился в Ленинграде в семье военнослужащего. Войну встретил подростком в гарнизоне дальней авиации, дислоцированном под Новгородом. Эвакуировался вместе с семьей в Куйбышев (ныне — Самара), где поступил на работу в авиационные мастерские сначала учеником, а затем слесарем-монтажником и бригадиром самолетного цеха. Бригада, состоявшая из подростков, занималась слесарно-механическим ремонтом поврежденных боевых самолетов-истребителей.

Затем учился в Московской школе ВВС; с июня по сентябрь 1944 года воевал в составе 10-го Сталинградского гвардейского авиационного полка в качестве авиамеханика и бортового стрелка дальнего бомбардировщика Ил-4 (в частности, участвовал в боевых вылетах на бомбардировку вражеских позиций в районе Будапешта).

Награжден орденами Отечественной война I и II степени и медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

В 1950 году окончил Московский государственный институт международных отношений, работал экспертом экономического отдела посольства СССР в ГДР, в 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основы планового хозяйства в Германской Демократической Республике». Затем трудился научным сотрудником в научно-исследовательском экономическом институте при Госплане СССР. В 1967 году защитил докторскую диссертацию на тему «Общественные затраты труда и уровень оптовых цен».

В 1973 году возглавил кафедру управления социально-экономическими процессами Академии общественных наук при ЦК КПСС (затем РАУ/РАГС). Подготовил более ста докторов и несколько сотен кандидатов наук. В 1970-1980-х годах был в длительных командировках во Вьетнаме и Лаосе в качестве экономического советника руководства этих стран.

Выйдя на пенсию, работал над фундаментальным 5-томным трудом «Экономическая история России: XX век» (издан в 1999-2006 годах).

За трудовые успехи награжден орденами Дружбы народов и «Знак Почета» и рядом медалей, а также государственными наградами Вьетнама и Грузии.

Дети Р.А. Белоусова пошли по стопам отца — стали заметными экономистами: Дмитрий — кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; Андрей был министром экономического развития РФ и первым заместителем председателя Правительства РФ, в настоящее время — министр обороны РФ.

Альберт Андреевич Беляев

Альберт Андреевич Беляев

Альберт Андреевич Беляев

Родился в городе Грязи Тамбовской губернии (ныне в составе Липецкой области) в семье рабочего-слесаря. В 1937 году отец Альберта был незаконно репрессирован; отбывал срок в Печорлаге.

В годы Великой Отечественной войны Беляев параллельно с учебой участвовал в строительстве укрепрайонов и сельхозработах, помогал раненым в госпиталях.

В 1949 году окончил Архангельское мореходное училище, затем служил штурманом на судах Мурманского морского пароходства.

С 1953 года — первый секретарь Мурманского горкома ВЛКСМ, с 1956 года — первый секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ.

В 1958 году заочно окончил факультет иностранных языков Архангельского педагогического института имени М.В. Ломоносова, в 1962 году — аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, после чего почти четверть века работал в отделе культуры ЦК КПСС инструктором, заведующим сектора художественной литературы, заместителем заведующего отделом.

В 1963 году защитил диссертацию кандидата филологических наук по теме «Литература США 30-х годов», в 1976 году — докторскую диссертацию по теме «Критический анализ американской советологии».

В 1986 — 1996 годах — главный редактор газеты «Советская культура» (с 1992 года — «Культура»).

Автор сборников морских рассказов и повестей «В дальнем рейсе», «Море шумит», «Чайки садятся на воду», «Выше нас одно море» и нескольких документальных и публицистических книг.

Награжден орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (трижды) и медалями.

Владимир Иосифович Богомолов

Владимир Иосифович Богомолов

Владимир Иосифович Богомолов

Родился в Москве в семье видного юриста, профессора МГУ Иосифа Войтинского. В 1938 году Войтинский был арестован, затем в ходе следствия перенес обширный инсульт с утратой речи и в 1943 году умер в тюремной больнице.

В начале войны Владимир вместе с матерью был эвакуирован в Татарскую АССР, где работал в колхозе и откуда в июне 1943 года призван в армию. Направлен на учебу в Ижевск, в эвакуированное Ленинградское артиллерийско-техническое училище, но обучение не окончил из-за болезни. С февраля 1944 года — в действующей армии в качестве помощника командира стрелкового взвода в звании старшего сержанта.

Осенью 1944 года переведен в военную контрразведку; воевал на Украине (под Житомиром и Кировоградом), в Белоруссии, Польше и Германии, был ранен. После войны служил в Управлении контрразведки и политуправлении Дальневосточного военного округа (Чукотка и Сахалин); демобилизовался в конце 1949 года в звании лейтенанта.

В 1952 году экстерном окончил среднюю школу рабочей молодежи в Москве, учился на филологическом факультете Московского государственного университета, в 1957 году закончил отделение журналистики Высшей партийной школы.

В литературе стартовал в 1955 году сборником стихов для детей. Первое прозаическое произведение Богомолова — опубликованная в 1957 году в журнале «Знамя» повесть «Иван» о мальчике-разведчике — сразу же принесло автору широкую известность и стало классикой советской военной прозы. Упрочила славу Богомолова прекрасная экранизация повести — снятый в 1962 году фильм «Иваново детство», режиссерский дебют великого Андрея Тарковского. Затем последовали еще две удачные экранизации — «Первая любовь» (1966) и «Зося» (1967).

Самое крупное и знаменитое произведение писателя — роман «В августе сорок четвертого» («Момент истины»), опубликованный в 1974 году. Произведение, действие которого происходит в Западной Белоруссии, в районе Лиды, детально и талантливо рассказывает о работе военных контрразведчиков по охране тыла Советской армии. Герои книги — оперативники фронтового звена ГУКР «Смерш», выявляющие особо опасную группу немецких шпионов и диверсантов.

Яркие характеры, напряженный сюжет и обильное цитирование служебной документации (рапортов, донесений, шифротелеграмм, приказов, распоряжений и т.д.) создают ощущение полной достоверности описываемых событий и воспринимаются как уникальный авторский взгляд на события Великой Отечественной войны.

Роман, сразу же после опубликования ставший литературной сенсацией и безусловным бестселлером, переиздавался около 150 раз на 30 языках и неоднократно экранизировался.

Несколько произведений Богомолова — повести «Академик Челышев» и «Десять лет спустя» и роман «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...» — были изданы уже после смерти автора.

Интересно, что всемирно известный писатель, несмотря на регулярные и настойчивые приглашения, категорически отказался вступать в Союз писателей СССР (уникальный случай в истории советской литературы).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», несколькими литературными премиями, а также медалью ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую литературу».

Евгений Юльевич Богуш

Евгений Юльевич Богуш

Евгений Юльевич Богуш

Родился в селе Коробино Зубцовского района Тверской губернии в семье учителя. В 1941 году окончил факультет искусствоведения, археологии и этнографии Московского политико-просветительного института по специальности «Всеобщая история». Последние экзамены в вузе сдал 22 июня, после чего сразу же был призван в действующую армию; сначала воевал в народном ополчении, а затем для получения военной специальности был направлен в Харьковское пехотное училище.

В действующей армии с января 1942 года; будучи командиром стрелковых подразделений и начальником штаба стрелкового батальона, участвовал в Сталинградской и Курской битвах в составе 15-й гвардейской стрелковой дивизии, действовавшей на Юго-Западном и Степном фронтах. Воинское звание — гвардии капитан.

В 1943 году при наступлении на Люботин (Харьковская область) был тяжело ранен (лишился ноги), после чего почти год провел в госпиталях. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени (дважды) и несколькими медалями, включая «За отвагу» и «За оборону Сталинграда».

После войны преподавал и занимался научной деятельностью; с 1952 до 1992 года работал в вузах — Высшей партийной школе (позднее — Академия общественных наук при ЦК КПСС, Российская академия управления, Российская академия государственной службы) и Высшей дипломатической школе МИД СССР.

Доктор исторических наук (диссертацию защищал в Академии), профессор, автор ряда монографий и учебных пособий по истории и международным отношениям. В качестве одного из авторов учебника «Внешняя политика СССР», изданного в 1978 году, удостоен Государственной премией СССР.

Иван Григорьевич Большаков

Иван Григорьевич Большаков

Иван Григорьевич Большаков

Родился в деревне Московская Слобода Крапивенского уезда Тульской губернии (ныне — Щекинский район Тульской области) в семье мещанина. С 1916 года работал станочником, а затем табельщиком на Тульском оружейном заводе. С 1924 года — инструктором райкома профсоюзов металлистов (г. Москва), с 1927-го — ответственный секретарь Центрального бюро пролетарских студенческих профсоюзов. В 1928 году заочно окончил Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, а в 1931 году — экономический факультет Института красной профессуры.

С 1931 года — консультант, заместитель управляющего, управляющий делами Совета народных комиссаров (правительства) СССР, с 1939 года — председатель Комитета по делам кинематографии СССР.

С началом Великой Отечественной войны Кинокомитету пришлось экстренно решать сложные задачи, включая эвакуацию и развертывание на новом месте крупнейших киностудий и кинопредприятий (в частности, «Мосфильм» и «Ленфильм» были временно объединены в Алма-Ате); перестройку работы художественного кинематографа и кинохроники, создание многочисленных фронтовых киногрупп, налаживание системного показа фронтовой хроники и агитационных киножурналов по всей стране; перевод большей части мощностей кинопромышленности на производство военной продукции.

С 1946 года — министр кинематографии СССР, с 1953 года — первый заместитель министра культуры СССР, с 1954 года — заместитель министра внешней торговли СССР, с 1960 года — заместитель председателя Государственного комитета СССР по культурным связям с зарубежными странами. Награжден орденами Ленина (дважды), Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» (дважды) и медалями. Кандидат искусствоведения.

Борис Сергеевич Бурков

Борис Сергеевич Бурков

Борис Сергеевич Бурков

Родился в селе Куркино Тульской губернии, окончил школу-восьмилетку, Богородицкий сельскохозяйственный техникум (в 1930 году) и Всесоюзный агро-педагогический институт (в 1931 году). Работал агрономом в Киргизию, преподавал в Рязанской областной коммунистической сельскохозяйственной школе.

С 1938 года — редактор рязанской областной газеты «Сталинец», с 1939 года — заместитель главного редактора, ответственный секретарь и главный редактор (с 1942 года) газеты «Комсомольская правда».

С 1949 года — ответственный секретарь журнала «Большевик». Одновременно окончил аспирантуру Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), защитил кандидатскую диссертацию по истории.

С 1951 года — заместитель главного редактора журнала «Огонек», с 1954 года — главный редактор газеты «Труд», с 1960 года — заместитель главного редактора газеты «Правда», с 1961 года — первый председатель правления Агентства печати «Новости». В 1970 году вышел на пенсию.

Автор книг «Комсомолка» в шинели" и «Встречи на пяти континентах». Награжден орденом Ленина, Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени (трижды), Красной Звезды и медалями «Партизану Отечественной войны» I степени и «За оборону Москвы».

Евгений Самуилович Варга

Евгений Самуилович Варга

Евгений Самуилович Варга

Родился в венгерском селе Надьтетень в многодетной семье учителя. С раннего возраста работал в сельском хозяйстве, затем в местной пекарне. В 1909 году окончил Будапештский университет с тремя дипломами — по философии истории и географии.

Был активным членом, пропагандистом и публицистом Венгерской социал-демократической партии, членом руководства СДПВ, литературным сотрудником и редактором экономического отдела партийной газеты Nepszava; также сотрудничал с теоретическими органами печати венгерской, австрийской и немецкой социал-демократии — Szocializmus и Die Neue Zeit.

В период существования Венгерской Советской Республики (март — август 1919 года) — народный комиссар финансов, а затем председатель Высшего совета народного хозяйства.

После разгрома республики бежал в Австрию, где был интернирован, а затем эмигрировал в Советскую Россию, где стал активным деятелем Коммунистического Интернационала (Коминтерна). С 1921 года руководил Статистико-информационным институтом Исполкома Коминтерна (Берлин), параллельно работая в советском торговом представительстве в Германии.

С 1927 года — директор Института мирового хозяйства и мировой политики АН СССР. Одновременно был членом Президиума АН СССР и академиком-секретарем Отделения экономики и права, главным редактором журналов «Мировое хозяйство и мировая политика», «Конъюнктура мирового хозяйства» и «Проблемы политики Китая». Кроме того, с 1931 по 1937 год был директором факультета мирового хозяйства и мировой политики Института красной профессуры. Был экспертом советской делегации на Ялтинской (февраль 1945 года) и Потсдамской (июль — август 1945 года) конференциях стран-участниц антигитлеровской коалиции.

В 1947 году «идеологические ошибки» Варги были подвергнуты резкой критике в партийной печати, и вскоре Институт мирового хозяйства и мировой политики был ликвидирован. С 1956 года работал в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР.

Действительный член Академии наук СССР и Академии наук Украинской ССР, Почетный член Венгерской академии наук, лауреат Ленинской премии. Награжден орденами Ленина (трижды) и Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Владимир Григорьевич Венжер

Владимир Григорьевич Венжер

Владимир Григорьевич Венжер

Родился в Севастополе. Окончил гимназию и два курса физико-математического отделения МГУ. В 1918 году был призван в Красную армию, участвовал в Гражданской войне. С 1921 года, после демобилизации — на партийной работе. В 1933 году окончил Институт красной профессуры, затем работал начальником политического отдела машинно-транспортной станции и директором зернового совхоза. С 1939 года — научный сотрудник Института экономики АН СССР, доктор экономических наук

В 1951 году вместе с женой, доцентом кафедры политэкономии МГУ, написал 6 писем Сталину с предложением продать колхозам технику машино-транспортных станций. Сталин публично раскритиковал это предложение в книге «Экономические проблемы социализма в СССР», после чего у четы Венжер начались серьезные проблемы. Продажа колхозам техники МТС была осуществлена в 1958 году, что привело к новому витку острой критики Венжера, который был обвинен в непонимании сути этого мероприятия, сроков и способов его осуществления.

Венжер входил группу экономистов-«товарников», выступавших за развитие в СССР товарно-денежных отношений в контексте идей выдающихся ученых-экономистов Кондратьева и Чаянова. В 1971 году «товарники» подверглись острой критике партийных органов, после чего научная деятельность Венжера вновь была существенно осложнена.

В 1990 году, накануне смерти, опубликовал книгу «Как было, как могло быть, как стало, как должно стать», в которой наиболее полно изложил свои взгляды. Современные исследователи называют Венжера «теоретиком русского кооперативного социализма».

Георгий Ефимович Вишняк

Георгий Ефимович Вишняк

Георгий Ефимович Вишняк

Родился в городе Чарджоу (в тот период — в составе Туркестанской АССР). В 1921 году родители Георгия эмигрировали в Чехословакию, сохранив за ребенком советское гражданство. В 1938 году Георгий окончил гимназию и поступил в пражскую Высшую сельскохозяйственную школу. После немецкой оккупации Чехословакии (март 1939 года) примкнул к студенческому движению левого толка, участвовал в подпольной борьбе чехословацких патриотов. В тот же период подал заявление о выезде в СССР, но выехать не смог. Более того, в августе 1940 года Г.Е. Вишняк был арестован оккупантами и заключен в печально знаменитую тюрьму «Панкрац». Друзья Георгия по пражскому подполью, уверенные в том, что Вишняк погиб в немецких застенках, написали его имя на надгробной плите на Ольшанском кладбище в Праге. В 1942 году Г.Е. Вишняк был отправлен в концлагерь Маутхаузен, расположенный на территории Австрии, где работал в каменоломне. В мае 1945 года Георгий Ефимович в числе других выживших заключенных был освобожден американскими войсками.

После проверки в советском фильтрационном лагере Г.Е. Вишняк стал работать переводчиком в штабе миссии по репатриации советских граждан. В 1947 году вернулся в СССР — работал в Рязани на военном заводе, окончил Рязанский сельскохозяйственный институт по специальности «Инженер-мелиоратор». Затем работал в Министерстве сельского хозяйства СССР по профильной специальности. С 1968 года трудился переводчиком в Гостелерадио СССР (в службе иновещания), а затем в Высшей партийной школе и Академии общественных наук при ЦК КПСС.

Николай Алексеевич Вознесенский

Николай Алексеевич Вознесенский

Николай Алексеевич Вознесенский

Родился в селе Теплое Чернского уезда Тульской губернии (ныне — районный центр в Тульской области), в семье служащего лесной конторы. Работал в комсомольских органах, был главным редактором тульской губернской газеты «Молодой коммунар». В 1924 году окончил Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова, затем работал на Донбассе. В 1931 году окончил экономический факультет Института красной профессуры и остался там на преподавательской работе. В 1935 году защитил докторскую диссертацию по экономике.

С 1934 года — уполномоченный Комиссии советского контроля Совнаркома СССР по Сталинской (Донецкой) области. С 1935 года — председатель Ленинградского горплана, заместитель председателя Ленинградского горисполкома. С 1937 года — заместитель председателя, затем председатель Госплана СССР. С 1939 года — заместитель, а с марта 1941 года — первый заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР.

В годы Великой Отечественной войны, одновременно с «довоенными» обязанностями был членом Государственного Комитета Обороны СССР и членом Комитета по восстановлению хозяйства на освобождённых территориях. По совокупности полномочий, по сути, возглавлял правительство и руководил экономикой страны.

В 1943 году избран действительным членом Академии наук СССР по отделению экономики и права. В 1947 году опубликовал монографию «Военная экономика СССР в период Отечественной войны», за которую был удостоен Сталинской премии I степени.

В связи с «Ленинградским делом» в марте 1949 года снят с работы и выведен из состава Политбюро ЦК ВКП(б). Спустя полгода арестован, а 30 сентября 1950 года за «контрреволюционную деятельность» приговорен к высшей мере наказания и через час после этого вместе с другими видными руководителями — А.А. Кузнецовым, М.И. Родионовым, П.С. Попковым, Я.Ф. Капустиным и П.Г. Лазутиным — расстрелян и тайно захоронен на Левашовской пустоши. В 1954 году реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР. По «Ленинградскому делу» также расстреляны и позднее реабилитированы сестра и брат Вознесенского.

Маршал Советского Союза Александр Василевский так вспоминал о Вознесенском: «На Политбюро... самым авторитетным являлось слово члена ГКО, председателя Госплана СССР Н.А. Вознесенского. Он нередко не соглашался с мнением И.В. Сталина, других членов Политбюро и точно называл количество материально-технических средств, которые может дать промышленность... Его мнение являлось решающим. Н.А. Вознесенский прекрасно знал народное хозяйство, имел точные сведения о его работе и в своих суждениях, оценках почти никогда не ошибался. Его отличали... постоянная целеустремленность, заряженность на работу. Он любил работать много и не уставал от дела. Николай Алексеевич обладал колоссальной энергией. Когда не позвонишь, неизменно найдешь работающим. Н.А. Вознесенский являлся и сильным организатором: если поручалась какая-то задача, можно быть уверенным в том, что она будет решена».

Награжден двумя орденами Ленина и несколькими медалями. Был лишен наград; после реабилитации награды возвращены.

Вячеслав Петрович Волгин

Вячеслав Петрович Волгин

Вячеслав Петрович Волгин

Родился в деревне Борщевка Рыльского уезда Курской губернии в дворянской семье. Вскоре мать Вячеслава умерла, и его воспитывала бабушка в своей помещичьей усадьбе. В 1897 году Волгин окончил с золотой медалью Кишиневскую гимназию и поступил на физико-математический факультет Московского университета, откуда через два года был отчислен из-за увлечения прогрессивными идеями.

В 1901 году вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (прообраз будущей КПСС) и вскоре был выслан в Тулу под гласный надзор полиции. В следующем году был повторно арестован и выслан в Восточную Сибирь.

В 1908 году окончил Московский университет и остался там в качестве преподавателя исторических дисциплин, а затем профессора. Также преподавал в Московском народном университете имени А.Л. Шанявского, редактировал газету «Известия» и журнал «Рабочий мир».

В 1919 году назначен председателем правления, с 1921 года — ректором МГУ. Одновременно — член Государственного ученого совета, заместитель председателя Главного комитета профессионально-технического образования Наркомата просвещения РСФСР.

С 1925 года — декан этнологического факультета МГУ. Параллельно преподавал курс истории социалистических и коммунистических идей домарксова периода в Институте красной профессуры.

В 1930 году избран академиком Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук (история) и непременным секретарем, а c 1942 по 1953 год — вице-президентом АН СССР.

Главный редактор Французского ежегодника (1958 — 1962), Honoris causa (Почетный доктор) Университета Дели (Индия). Лауреат Ленинской премии (1961). Награжден орденами Ленина (трижды), Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Екатерина Давидовна Ворошилова

Екатерина Давидовна Ворошилова

Екатерина Давидовна Ворошилова

Родилась в селе Мардаровка Ананьевского уезда Херсонской губернии (ныне — в составе Подольского района Одесской области) в семье торговца. В 1902 году окончила Одесское профессиональное училище и стала работать портнихой-белошвейкой в мастерской дамских платьев в Одессе. В 1904 году вступила в партию социал-революционеров (эсеров) и в следующем году за актьивную революционную деятельность была сослана в Архангельскую губернию, сначала в Онегу, а затем в Холмогоры, где в 1909 году познакомилась со ссыльным большевиком Климентом Ворошиловым.

Вскоре молодые революционеры решили пожениться, для чего невеста сменила иудейское вероисповедание на православное; так Голда Горбман стала Екатериной Ворошиловой. В 1912 — 1913 годах супруги находились в очередной ссылке в Чердыни (Пермская губерния), потом жили в Луганске.

Всю Гражданскую войну Ворошилова находилась рядом с супругом, возглавляла женсовет 1-й конной армии. В основном, она занималась детьми-беспризорниками (распределяла их по детским домам и опекунским семьям), а также социальной защитой стариков и малоимущих.

В 1930 году окончила Институт красной профессуры, после чего работала в газете «Беднота»; в военные и послевоенные годы работала заведующей парткабинетом Высшей партийной школы. С 1955 года — заместитель директора музея В.И. Ленина

Воспитывала трех приемных детей — Петра (конструктор военной техники, генерал-лейтенант) и детей рано умершего наркома по военно-морским делам Михаила Фрунзе — Тимура (летчик-истребитель, погиб во время войны, в 1942 году, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза) и Татьяну (доктор химических наук, профессор).

Николай Иванович Ганин

Николай Иванович Ганин

Николай Иванович Ганин

Родился в деревне Сорочьи Горы Казанской губернии. После переезда в Горький (ныне — Нижний Новгород) работал слесарем на заводе автозапчастей «Красная Этна». Затем окончил рабфак, Горьковский педагогический институт и штурманское отделение местного аэроклуба.

В 1939 году призван в Красную Армию, в авиационную часть, дислоцированную в Забайкалье. Вскоре в качестве штурмана скоростного бомбардировщика СБ-2 был направлен в Монголию, в район реки Халхин-Гол, где в мае 1939 года начался интенсивный вооруженный конфликт между советско-монгольскими и японскими войсками (завершился спустя 4 месяца полным разгромом японцев). Отметим, что именно бомбардировщик СБ конструкции А.А. Туполева был основной ударной силой советских ВВС на Халхин-Голе. В ходе боев в Монголии лейтенант Ганин совершил 18 боевых вылетов.

В 1940-1941 гг. Н.И. Ганин учился на курсах комиссаров Забайкальского военного округа, после чего служил в должности летающего комиссара авиационной эскадрильи.

В годы Великой Отечественной войны Н.И. Ганин в составе 8-й воздушной армии участвовал в Сталинградской битве, в боях на реке Кальмиус на Донбассе, в форсировании Днепра; совершил 42 боевых вылета. Был серьезно ранен, по излечению переведен с летной работы на наземную — направлен на хорошо знакомый ему Дальний Восток, где в должности заместителя начальника политотдела 83-й дивизии противовоздушной обороны в августе 1945 года участвовал в разгроме японской Квантунской армии.

Награжден орденами Отечественной войны (трижды), Красной Звезды, Дружбы народов, «Полярная звезда» (Монголия), медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За воинскую доблесть» и рядом других наград.

После отставки в 1947 году в звании полковника был направлен на партийную работу — на должность секретаря райкома партии в Кишиневе (Молдавия). С 1950 года и вплоть до выхода на пенсию в 1991 году преподавал в различных вузах, включая Академию угольной промышленности, МГИМО, Высшую партийную школу, Академию общественных наук при ЦК КПСС, Партийную школу в Праге (Чехословакия). Доктор исторических наук, профессор.

Будучи на пенсии, активно участвовал в ветеранском движении, избирался членом Совета ветеранов Президентской академии.

Муслим Гайрбекович Гайрбеков

Муслим Гайрбекович Гайрбеков

Муслим Гайрбекович Гайрбеков

Родился в селе Валерик Терской области (ныне в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики), учился в школе в соседнем Серноводске, потом на Грозненском рабфаке; как лучший ученик был оставлен преподавателем рабфака, потом стал его директором.

С 1940 год — нарком просвещения и заместитель председателя Совнаркома Чечено-Ингушской АССР. После начала Великой Отечественной войны пошел добровольцем на фронт, был назначен комиссаром Чечено-Ингушской кавалерийской дивизии. Вскоре был отозван из действующей армии и назначен секретарем Чечено-Ингушского обкома ВКП(б) по пропаганде и агитации. С 1942 по 1944 год был слушателем Высшей партийной школы.

В феврале 1944 года, во время депортации чеченцев и ингушей по собственной инициативе выехал в ссылку в Казахскую ССР, где работал инструктором Кустанайского обкома партии, заведующим организационным отделом Калининского райкома партии, инструктором отдела пропаганды и агитации ЦК Компартии Казахстана; был неформальным лидером ссыльной чечено-ингушской интеллигенции.

После смерти Сталина неоднократно обращался к руководству страны с просьбой рассмотреть вопрос о реабилитации чеченцев и ингушей и их возвращении на историческую родину. В начале 1955 года это просьба была услышана — начали выпускаться газета «Знамя труда» на чеченском языке. И радиопередачи на чеченском и ингушском языках.

В июле 1956 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей», после чего началось восстановление Чечено-Ингушетии. В 1957 году Гайрбеков был назначен председателем Организационного комитета по восстановлению Чечено-Ингушской АССР, а в 1958 году — председателем Совета министров Чечено-Ингушской АССР. Под его руководством в республике развернулось масштабное промышленное, жилищное и социальное строительство — появились новые предприятия, жилые массивы, учебные заведения, театры и музеи; активно развивались промышленность (в первую очередь, нефтяная), сельское хозяйство, культура и спорт.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Лука Степанович Гапоненко

Лука Степанович Гапоненко

Лука Степанович Гапоненко

Родился в деревне Рудня Почепского района Брянской области. В 1937 году окончил Новозыбковский учительский институт, а в 1939-м — исторический факультет Смоленского педагогического института. Затем работал преподавателем и директором средней школы, инспектором областного отдела народного образования, лектором отдела пропаганды Орловского областного комитета партии.

Призван в действующую армию в октябре 1941 года, служил инструктором по пропаганде стрелкового полка в составе 10-й армии Западного фронта, формировавшейся в Тамбове. Армия вступила в бой в начале декабря 1941 года в районе города Михайлова Рязанской области и в ходе Московского наступления за 4 месяца прошла с боями 300 км до города Людинова Калужской области.

В течение месяца Л.С. Гапоненко успешно выполнял обязанности комиссара полка, но в январе 1942 года был тяжело ранен. После излечения в госпитале назначен старшим инструктором политотдела тыла 10-й армии. Затем служил лектором и инспектором политотделов 16-й и 11-й гвардейской армии; в 1943 году был снова ранен и контужен, но действующую армию не оставил. Награжден орденами Отечественной войны (трижды) и Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».