В Президентской академии прошел семинар Института социального анализа и прогнозирования, посвященный социально-экономическому положению населения России и развитию социального предпринимательства. Участники обсудили ключевые индикаторы социально-экономического положения россиян, динамику немонетарной бедности и деприваций малообеспеченных групп населения, а также актуальность и перспективы развития социального предпринимательства. В обсуждении приняли участие представители ряда ведущих вузов, а также Банка России, Счетной палаты и Минэкномразвития России.

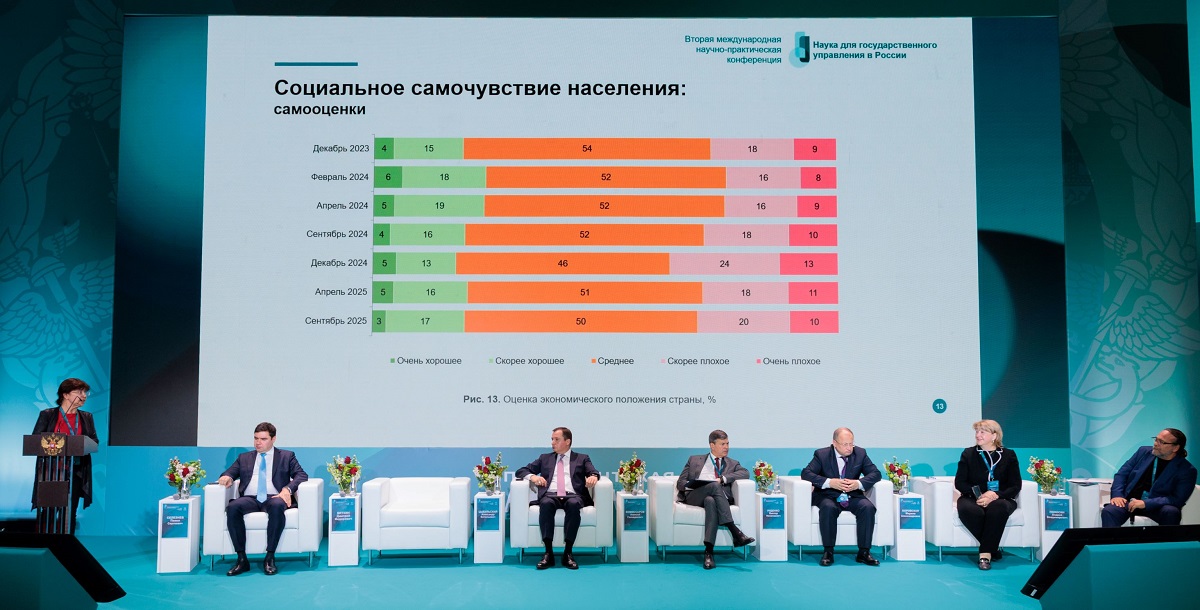

Семинар открыла директор ИНСАП Президентской академии Татьяна Малева. Спикер представила основные результаты ежегодного комплексного мониторинга социально-экономического положения населения России, основанного на данных официальной статистики и собственного социологического мониторинга Центра ИНСАП.

Осветив важнейшие особенности текущего состояния и динамики демографической ситуации, ситуации на рынке труда и в области доходов населения, докладчик в частности затронула современные тенденции рождаемости, смертности и продолжительности жизни. Снижение рождаемости, наблюдаемое в настоящее время, нельзя считать долгосрочной тенденцией, подчеркнула Татьяна Малева: «Рождаемость проциклична: внешние шоки (эпидемии, геополитическая нестабильность и пр.) приводят к ее временному снижению, в связи с чем в настоящее время динамика рождаемости негативна в большинстве демографически развитых стран. На общем европейском фоне наблюдающееся в России падение умеренное».

Уделив особое внимание актуальным факторам, влияющим на уровень и распределение доходов населения. докладчик отметила, что нынешняя ситуация в России является нестандартной: при росте доходов и сокращении бедности растет доходное неравенство населения. Причина – неравномерный рост зарплат по секторам экономики и неравномерный рост доходов по их источникам в сочетании с отстающим ростом пенсионных доходов, отметила Татьяна Малева: «Размер пенсий после длительного периода сокращения в 2025 году после ряда принятых мер, в том числе по индексации пенсий работающим пенсионерам, растет, однако достижение целевого сорокапроцентного уровня коэффициента замещения пенсий остается серьезной и, видимо, труднодоступной задачей».

Подводя итоги, Татьяна Малева резюмировала: «Анализируя динамику социально-экономического положения населения, можно утверждать, что во многих сферах достигнуты позитивные результаты. В то же время в социальном развитии сохраняются существенные риски и деформации».

Доклад младшего научного сотрудника ИНСАП Академии Александры Осаволюк представил динамику немонетарной бедности в России в целом и у отдельных социально-демографических групп в частности. К числу самых уязвимых социально-демографических групп России были отнесены домохозяйства, состоящие из пенсионеров и инвалидов. Несмотря на большие успехи по снижению монетарной бедности, 21% пенсионеров и 27% инвалидов все еще попадают в категорию депривационно бедных. Существенные траты (замена мебели и недельный отдых с выездом раз в год) остаются недоступными для 69-71% лиц в этих домохозяйствах.

В ходе дискуссии Александра Осаволюк обратила внимание участников на то, что с 2017 года бедность сократилась (на 20 п.п. по данным КДУ, Росстата): «Бедность стала менее глубокой: доля людей, находящихся в самой тяжелой ситуации (бедные по депривационному и монетарному подходам одновременно), существенно снизилась, достигнув 2%. При этом в настоящее время бедные по монетарному и немонетарному подходам – это разные люди: имеющие низкие доходы не чувствуют, что лишены каких-то возможностей, а люди с доходом выше границы бедности отмечают у себя определенные лишения».

Отюдельное внимание автор уделила различиям в подходах для решения проблемы бедности отдельно по каждой концепции. Так, с точки зрения снижения монетарной бедности требуются меры с упором на ускоренный рост доходов, нивелирование региональной дифференциации и повышение финансовой грамотности населения. Что же касается проблемы депривационной бедности, то большее внимание следует уделить решению структурных проблем, связанных с доступностью социальных услуг, регулированием ценообразования на товары и услуги первой необходимости, а также с развитием и расширением инфраструктуры и территориальной доступности.

Старший научный сотрудник Центра Софья Коржук представила результаты исследования структуры социального предпринимательства в России после закрепления его статуса в законодательстве в 2019 году. На основе данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и информации из десяти регионов были проанализированы 4010 социальных предприятий. Исследование показало, что крупнейшая группа социальных предпринимателей ориентирована на достижение общественно полезных целей, сосредоточенных преимущественно в сферах образования, дневного присмотра за детьми, спорта и досуга. Заметно меньшую часть составляют предприниматели, работающие с уязвимыми группами населения. Среди них – предприятия, предоставляющие рабочие места; реализующие продукцию и услуги, созданные представителями этих категорий; а также бизнес-структуры, выпускающие товары и услуги специально для них.

Подводя итог, Софья Коржук подчеркнула: «Российское социальное предпринимательство институционально оформлено, но структурно неоднородно. Перспективы развития сектора во многом зависят от способности государства и профессионального сообщества задать более четкие правила игры и обеспечить адресные механизмы поддержки для тех категорий социальных предприятий, которые сталкиваются с большим числом барьеров при осуществлении деятельности».